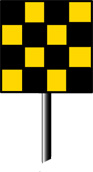

| Représentation |

Endroit où le signal est installé |

Signification du signal |

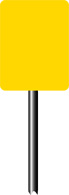

Nom en noir sur fond blanc |

|

Sur le bord de la voie, à des endroits

variés |

Nom de la gare. Note: Dans le domaine des trains,

le mot gare a deux significations: pour le public, il s'agit de la bâtisse

servant d'abris aux passagers attendant le train. Pour les employés

du rail, le mot gare désigne une location quelconque, comme une voie

d'évitement ou une jonction. |

|

|

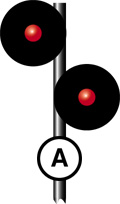

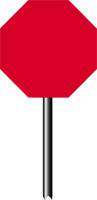

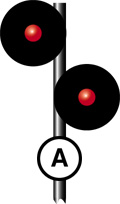

La plaque "A" sur un signal désigne

ce signal comme étant "Absolu". Le signal représenté

à gauche, s"il n'avait pas de plaque "A", est un signal

qui signifirait "Arrêt, puis marche à vue".

Un train peut donc poursuivre sa route, même si le signal est rouge,

pourvue qu'il ait fait un arrêt avant. L'ajout de la plaque "A"

sur le signal signifie que le signal ne peut être franchit à

moins que les lumières donnent une indication plus favorable. Le

train doit donc faire un "arrêt absolu". |

|

|

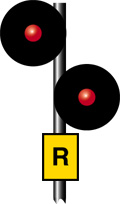

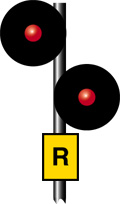

La plaque "R" sur un signal désigne

celui-ci comme étant un signal restreint. Le signal représenté

à gauche, s"il n'avait pas de plaque "R", est un signal

qui signifirait "Arrêt, puis marche à vue".

Un train peut donc poursuivre sa route, même si le signal est rouge,

pourvue qu'il ait fait un arrêt avant. L'ajout de la plaque "R"

sur le signal dispense le train de faire un arrêt au signal. Mais

le train doit franchir le signal obligatoirement à vitesse de marche

à vue (restricted speed). Certains chemins de fer ont jugé

que l'arrêt avant de repartir à un signal n'était plus

nécessaire. Ils ont donc systématiquement ajoutés la

plaque "R" à tous les signaux susceptbiles d'afficher un

signal d'"arrêt puis marche à vue". |

|

|

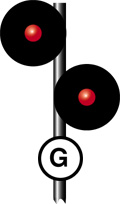

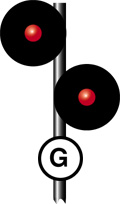

La plaque "G" sur un signal désigne

celui-ci comme étant un signal gouvernant un canton ayant une forte

pente ascendante ("G" de l'anglais "grade"). Le

signal représenté à gauche, s"il n'avait pas de

plaque "G", est un signal qui signifirait "Arrêt, puis

marche à vue". Un train peut donc poursuivre sa route,

même si le signal est rouge, pourvue qu'il ait fait un arrêt

avant. L'ajout de la plaque "G" sur le signal dispense le train

de faire un arrêt au signal. Mais le train doit franchir le signal

obligatoirement à vitesse de marche à vue (restricted speed).

On rencontre surtout ce signal sur une subdivision où des très

lourd trains montent des pentes abruptes. Comme ces trains on une distance

d'arrêt assez courte dû à leur faible vitesse, on les

dispense de faire des arrêt inutiles. |

|

|

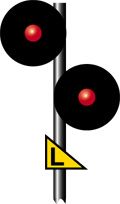

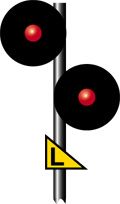

Lorsque certaines portions de voies sont améliorées

pour permettre de plus grandes vitesses, certains signaux doivent pouvoir

afficher l'indication vitesse limitée (45 mi/h). Au lieu de faire

des changements couteux à la mécaniques des signaux pour leur

permettre d'afficher les nouvelles vitesses, on ajoute simplement la plaque

"L" au signal. Ce qui indique au train qu'il peut poursuivre sa

route à une vitesse limitée au lieu d'une vitesse inférieure.

Noter que dans le dessin ci-contre, l'indication du signal est "arrêt,

puis marche à vue", ce que n'altère en rien la plaque

"L". |

|

|

La plaque "DV" a été

récemment introduite. Elle se retrouve principalement sur des signaux

nains, à la sortie des voies d'évitement, mais aussi sur des

mâts réguliers. "DV" signifie déviation, et

autorise le train à sortir de la voie d'évitement à

25 mi/h au lieu des 15 mi/h règlementaires. |

|

|

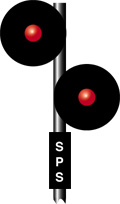

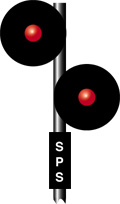

La plaque "SPS" est devenu très rare

aujourd'hui. Elle signifie "Signal de Protection Spéciale".

Elle servait à protéger les trains aux gares. Si un train

voulait passer lorsque le signal était au rouge (et muni de la plaque

"SPS"), il devait être précédé d'un

signaleur qui marchait sur la voie en avant du train. |

|

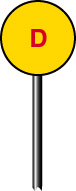

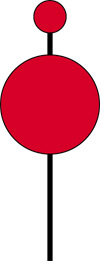

Aux abors de la voie |

Signal de point miliaire (PM). Indique le nombre de

miles écoulés depuis le début de la subdivision. Il

est important de savoir que certaines subdivisions remontent à plus

de 150 ans. Si des parties de subdivision ne servent plus et que les rails

sont enlevés, les PM ne sont pas refaits. Ce qui fait qu'il est fréquent

que vous ne trouviez jamais le PM 0.0 d'uns subdivision, celui-ci n'existant

plus. |

|

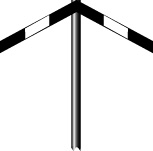

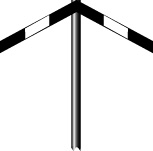

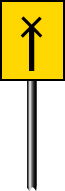

Aux abords de la voie, de part et d'autre d'un passage

à niveau. |

Indique à l'ingénieur de la locomotive

de commencer à siffler à l'approche d'un passage à

niveau. La séquence du sifflet pour un passage à niveau est

toujours:

Long

Long

Court

Long

Le dernier long coup doit être maintenu jusqu'à

l'occupation du passage à niveau par le train. |

|

Aux abords de la voie, de part et d'autre d'un

passage à niveau, surtout en zone résidentielle. |

Indique à l'ingénieur de la locomotive

qu'il est interdit de se servir du sifflet de la locomotive au passage à

niveau, sauf en cas d'urgence.

Les compagnies de chemin de fer installent ces

signaux seulement à la demande des villes, qui elles, doivent accepter

la responsabilité de tout accident pouvant survenir à un passage

à niveau non-sifflé. Le passage à niveau doit répondre

à des exigences strictes, comme l'ajout de barrières et de

couloirs anti-contournement. |

|

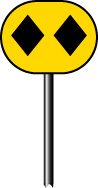

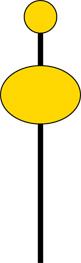

Aux abords de la voie, une centaines de pieds avant

un dégagement réduit entre les rails (aiguillage, passage

à niveau, etc...). |

Indique à l'équipe de train que si une

locomotive ou un wagon est équipé d'une charrue à boudin

de roue (flanger ou snow scraper. Appareil qui dégage la neige et

la glace d'entre les rails pour que les boudins de roue puissent passer)

de la relever. Utilisé surtout au CN. |

|

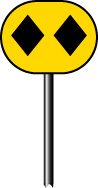

Aux abords de la voie, une centaines de pieds

avant un dégagement réduit entre les rails (aiguillage, passage

à niveau, etc...). |

Indique à l'équipe de train que si une

locomotive ou un wagon est équipé d'une charrue à boudin

de roue (flanger ou snow scraper. Appareil qui dégage la neige et

la glace d'entre les rails pour que les boudins de roue puissent passer)

de la relever. Utilisé surtout au CP. |

|

Aux abords de la voie, une centaines de pieds

avant un dégagement réduit. |

Indique à l'opérateur du chasse-neige

qu'un obstacle est sur sa gauche et qu'il doit relever la charrue de gauche

du chasse-neige. |

|

Aux abords de la voie, une centaines de pieds

avant un dégagement réduit. |

Indique à l'opérateur du chasse-neige

qu'un obstacle est sur sa droite et qu'il doit relever la charrue de droite

du chasse-neige. |

|

Aux abords de la voie, une centaines de pieds

avant un dégagement réduit. |

Indique à l'opérateur du chasse-neige

qu'un obstacle est de part et d"autre de la voie et qu'il doit relever

les charrues de chaque côté du chasse-neige. |

|

Aux abords de la voie, une centaines de pieds

avant un dégagement latéral réduit. |

Indique à l'équipe du train

que le dégagement latéral est réduit dû à

un obstacle (poteaux de passage à niveau, bâtisse, etc..).

Tout employé se tenant sur l'échelle

d'un wagon ou de la locomotive, de même que les charrue doivent prêter

une attention particulière à ce signal. |

|

Aux abords de la voie, à la sortie d'une voie

d'évitement où d'un triage. |

Indique la présence d'un dérailleur

sur la voie. Un dérailleur est un dispositif servant à faire

dérailler tout mouvement non-autorisé avant que celui-ci n'entre

sur la voie principale. Il peut être contrôlé manuellement

sur place, ou à distance par le contrôleur (CCF). |

|

Aux abords de la voie, à la sortie d'une

voie d'évitement où d'un triage. |

Indique la présence d'un dérailleur

visé par une exemption sur la voie. Un dérailleur est

un dispositif servant à faire dérailler tout mouvement non-autorisé

avant que celui-ci n'entre sur la voie principale. Il peut être

contrôlé manuellement sur place, ou à distance par le

contrôleur (CCF). |

|

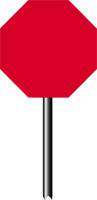

Aux abords de la voie avant un passage à

niveau

OU

entre les voies à la fin des rails. |

Indique que le train doit faire un arrêt

complet avant de franchir le passage à niveau. Dans certains cas,

l'indicateur peut même exiger la présence d'un signaleur sur

la chaussée pour protéger le mouvement contre les automobiles.

Si placé entre les voies, indique la fin

de celles-ci. |

|

Entre les voies à la fin des rails. |

Placé entre les voies, indique la fin de celles-ci. Utilisé

au CP. |

|

Entre les rails |

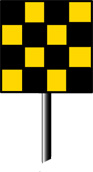

Ce signal sert à indiquer qu'il y

a du matériel roulant de stationné sur la voie, et qu'il est

strictement interdit de s'y atteler ou de le déplacer.

On s'en sert pour assurer la protection du personnel

travaillant sur ce matériel roulant. Seul la personne ayant placé

le drapeau bleu peut l'enlever. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille. Ce panneau est placé

un mille avant un enlenchement qui n'est pas muni d'un système de

détection en avance des trains et demande à l'ingénieur

d'être prêt à arrêter son train en cas où

le signal serait rouge. |

|

Aux abords de la voie, sur une voie principale |

Indique la présence d'un détecteur

de boîte chaudes (essieux surchauffés) dans un mille. Le détecteur

diffusera le résultat de son examen sur le canal d'attente dès

que le train aura finit de passer, dans la séquence suivante:

"Détecteur (compagnie), (subdivision),

(PM), (Alerte), (Vitesse en mi/h)".

Exemple: "Détecteur CN, Drummondville,

six-deux, aucun problème, trois-sept".

(cette phrase peut être différente

selon le fabricant et le chemin de fer) |

|

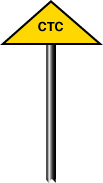

Aux abords de la voie. |

Indique le début d'un territoire contrôlé

aux moyens de la Commande Centralisée de la Circulation (Centralized

Traffic Control). Le train doit demander la permission au contrôleur

avant de franchir ce signal. On rencontre souvent ce signal avec celui indiquant

la fin d'un territoire ROV. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la fin du territoire contrôlé

par la Commande Centralisée de la Circulation (Centralized Traffic

Control). On rencontre souvent ce signal avec celui indiquant le début

d'un territoire ROV. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique le début d'un territoire ROV

(Restriction d'Occupation de la Voie, Occupancy Control System). Un territoire

ROV est un territoire (ou une partie de celui-ci) non-régie par un

système de signalisation, comme des sémaphores OU signalé

par des sémaphores automatiques, sans l'aide du contrôleur.

On rencontre souvent ce signal avec celui indiquant la fin d'un territoire

CTC. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la fin d'un territoire ROV (Restriction

d'Occupation de la Voie, Occupancy Control System). Un territoire ROV est

un terrioire non-régie par un système de signalisation, comme

des sémaphores OU signalé par des sémaphores automatiques,

sans l'aide du contrôleur. On rencontre souvent ce signal avec celui

indiquant le début d'un territoire CTC. |

|

Aux abords de la voie, sur un support semi-permanent. |

Signal placé 3000 verges avant le début

d'une zone de travail. Le contre-maître en charge est munit d'un POV

(Permis d'Occupation de la Voie) et fait appliquer le règle 42 du

Règlement d'Exploitation Ferroviaire. |

|

Aux abords de la voie, sur un support semi-permanent

ou

entre les voies. |

Signal placé 200 verges avant la zone de

travail. Le train doit obtenir la permission du contre-maître en charge

de la zone pour la traverser. Le contre-maître en charge est

munit d'un POV (Permis d'Occupation de la Voie) et fait appliquer le règle

42 du Règlement d'Exploitation Ferroviaire.

On rencontre aussi ce signal entre les voies. Dans

ce cas, aucun mouvement ne peut poursuivre sa route et on applique alors

la règle 40. |

|

Aux abords de la voie, sur un support semi-permanent. |

Signal placé 3000 verges avant la zone de travail

ou une défectuosité de la voie. Le train doit diminuer sa

vitesse avant de traverser la zone de travail (indiquée par les drapeaux

verts). Le contre-maître en charge est munit d'un POV (Permis

d'Occupation de la Voie) et fait appliquer la règle 43 du Règlement

d'Exploitation Ferroviaire. |

|

Aux abords de la voie, sur un support semi-permanent. |

Signal placé au début de la zone

de travail. Le train doit diminuer sa vitesse avant de traverser la zone

de travail. Le contre-maître encharge est munit d'un POV (Permis

d'Occupation de la Voie) et fait appliquer la règle 43 du Règlement

d'Exploitation Ferroviaire. |

|

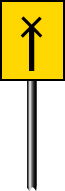

Aux abords de la voie, avant un passage à

niveau. |

Indique la présence d'un circuit de passage

à niveau. Sert à indiquer aux équipes de train où

se situe le circuit qui enclenche le passage à niveau, ce qui permet

aux équipes de ne pas faire fonctionner le passage à niveau

si elle n'envisage pas de le traverser (lors de manoeuvres de triage, par

exemple). |

|

Aux abords de la voie, principalement à

la sortie d'une voie d'évitement non-contrôlée. |

Indique l'emplacement du circuit électronique

qui marque le début du canton (block). Si une équipe de train

n'a pas l'autorisation d'entrer sur un territoire contrôlé,

elle ne doit pas franchir ce panneau. |

|

Aux abords de la voie, principalement à

l'entrée d'une voie d'évitement non-contrôlée. |

Indique l'emplacement du circuit électronique

qui marque le début du canton (block). Au delà de ce point

le train sort des limites du territoire contrôlé. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la fin de la voie étant désignée

"voie principale" (main track). |

|

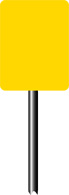

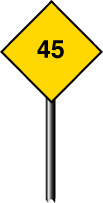

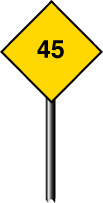

Aux abords de la voie. |

Indique une limitation permanente de la vitesse.

On rencontre souvent ce panneau à l'entrée d'une courbe prononcée,

par exemple. Le dos de ce panneau est toujours un panneau de reprise de

vitesse (ci-bas).

Utilisé surtout au CN. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la fin d'une limitation permanente de la

vitesse. On rencontre souvent ce panneau à la sortie d'une courbe

prononcée, par exemple. Le dos de ce panneau est toujours un panneau

de limitation de vitesse (ci-haut).

Utilisé surtout au CN. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la fin d'une limitation permanente de la vitesse.

On rencontre souvent ce panneau à la sortie d'une courbe prononcée,

par exemple. Utilisé au CP. |

|

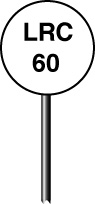

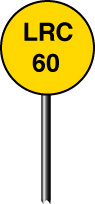

Aux abords de la voie. |

Indique une limitation permanente de la vitesse.

Ce panneau ne s'applique qu'aux trains de type haute vitesse (genre LRC).

On rencontre souvent ce panneau à l'entrée d'une courbe prononcée,

par exemple. Le dos de ce panneau est toujours un panneau de reprise de

vitesse (ci-bas).

Le CP y indique aussi la vitesse à respecter. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la fin d'une limitation permanente de

la vitesse. Ce panneau ne s'applique qu'aux trains de type haute vitesse

(genre LRC). On rencontre souvent ce panneau à la sortie d'une courbe

prononcée, par exemple. Le dos de ce panneau est toujours un panneau

de limitation de vitesse (ci-haut). |

|

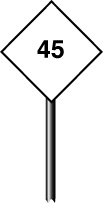

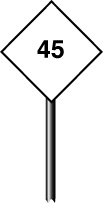

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé de limite de vitesse.

Placé 3000 verges avant le panneau de limite de vitesse. Ces panneaux

n'existent pas dans les subdivisions où il n'y a qu'une limite de

vitesse possible, ou lorsque la vitesse est inférieure à 30

mi/h. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau de limite de vitesse. Placé au début

de la zone. Ces panneaux n'existent pas dans les subdivisions où

il n'y a qu'une limite de vitesse possible, ou lorsque la vitesse est inférieure

à 30 mi/h. |

|

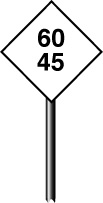

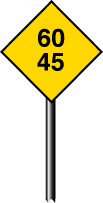

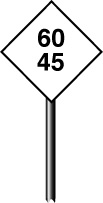

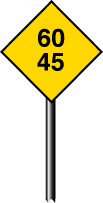

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé de limite de vitesse.

La limite supérieure concerne les trains voyageurs et la limite inférieure,

les trains de marchnadise. Placé 3000 verges avant le panneau de

limite de vitesse. Ces panneaux n'existent pas dans les subdivisions où

il n'y a qu'une limite de vitesse possible, ou lorsque la vitesse est inférieure

à 30 mi/h. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau de limite de vitesse. La limite supérieure

concerne les trains voyageurs et la limite inférieure, les trains

de marchnadise. Placé au début de la zone. Ces panneaux n'existent

pas dans les subdivisions où il n'y a qu'une limite de vitesse possible,

ou lorsque la vitesse est inférieure à 30 mi/h. |

|

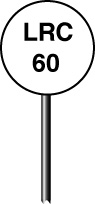

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé de limite de vitesse.

Ces panneaux ne concernent que les trains voyageurs de type LRC. Placé

3000 verges avant le panneau de limite de vitesse. Ces panneaux n'existent

pas dans les subdivisions où il n'y a qu'une limite de vitesse possible,

ou lorsque la vitesse est inférieure à 30 mi/h. |

|

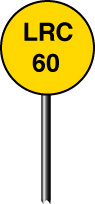

Aux abords de la voie. |

Panneau de limite de vitesse. Ces panneaux

ne concernent que les trains voyageurs de type LRC. Placé au début

de la zone. Ces panneaux n'existent pas dans les subdivisions où

il n'y a qu'une limite de vitesse possible, ou lorsque la vitesse est inférieure

à 30 mi/h. |

|

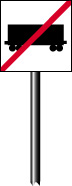

Aux abords de la voie. |

Les wagons sont interdits sur la voie au delà

de ce point. On rencontre souvent ce panneau sur les voies de garage des

locomotives. |

|

Aux abords de la voie. |

Les locomotives sont interdites sur la voie au delà

de ce point. On rencontre souvent ce panneau sur les voies de compagnies

privées où le dégagement et les propriétés

de la voie ne permettent pas d'y faire rouler des locomotives. |

|

Aux abords de la voie. |

Début du mille mesuré. Sert

à calibrer le compteur de mille des locomotives (utilisé en

conjonction avec le panneau ci-bas).

Utilisé surtout au CN. |

|

Aux abords de la voie. |

Fin du mille mesuré. Sert à

calibrer le compteur de mille des locomotives (utilisé en conjonction

avec le panneau ci-haut).

Utilisé surtout au CN. |

|

Aux abords de la voie. |

Début du mille mesuré. Sert à

calibrer le compteur de mille des locomotives (utilisé en conjonction

avec le panneau ci-bas). Utilisé au CP. |

|

Aux abords de la voie. |

Fin du mille mesuré. Sert à calibrer

le compteur de mille des locomotives (utilisé en conjonction avec

le panneau ci-haut). Utilisé au CP. |

|

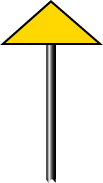

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille. Ce panneau

est placé un mille avant un enclenchement ou tout autre lieu désigné

spécifiquement dans l'indicateur. |

|

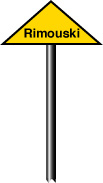

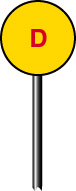

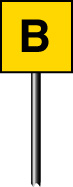

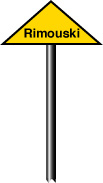

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille. Ce panneau

est placé un mille avant une gare (le nom est indiqué). |

|

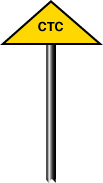

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille. Ce panneau

est placé un mille avant un changement de méthode de contrôle

des trains. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille. Ce panneau est placé

un mille avant une jonction enclenchée, en territoire normalement

non-signalé. Le train doit s'attendre à un signal rouge

un mille plus loin. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille.

Ce panneau est placé un mille avant une zone de marche prudente. |

|

Aux abords de la voie. |

Ce panneau est placé

au début d'une zone de marche prudente. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille.

Ce panneau est placé un mille avant une zone de triage. |

|

Aux abords de la voie. |

Ce panneau est placé

au début d'une zone de triage. |

|

Aux abords de la voie. |

Ce panneau délimite une

zone de manoeuvre. Il face aux trains quittant la zone. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille.

Ce panneau est placé un mille avant un permit d'occupation de la

voie (POV) permanent. |

|

Aux abords de la voie. |

Ce panneau est placé

au début d'une zone de permit d'occupation de la voie (POV) permanent. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille.

Ce panneau est placé un mille avant une traverse de voie non-enclenchée.

Le train doit s'attendre à faire un arrêt. Utilisé au

CP. |

|

Aux abords de la voie. |

Panneau avancé d'un mille.

Ce panneau est placé un mille avant un pont levis non-enclenché.

Le train doit s'attendre à faire un arrêt. Utilisé au

CP. |

|

Aux abords de la voie. |

Ce panneau de gabarit réduit est réservé

à l'usage des voitures TEST du CN. Ces voitures sont conçues

pour l'osculation des rails. |

|

Aux abords de la voie, près d'un aiguillage

à ressort. |

Indique la présence d'un aiguillage à

ressort (spring switch). |

|

Aux abords de la voie. |

Indique la présence d'un

rail rompu, mais au-dessus duquel les trains peuvent quand même circuler

à une vitesse très lente. |

|

Aux abords de la voie, vis-à-vis

une aiguillage. |

Indique une aiguillage désignée

dans l'indicateur. |

|

Aux abords de la voie, vis-à-vis

un dispositif de lubrification. |

Indique aux opérateurs

de chasse-neige la présence d'un lubrificateur sur la voie. |

|

Aux abords de la voie. |

Indique un changement de compagnie

ferroviaire sur la voie. Principalement utilisé au CP. |

|

Aux abords de la voie, 200 pieds

avant une rencontre avec une voie au-dessus de laquelle il y a des caténaires. |

Ce signal commande aux opérateurs

de grue de portée une attention aux caténaires qu'ils pourraient

rencontrés. Le chiffre indique le nombre de câble électrique. |

|

Le long des quais des gares de VIA Rail. |

Aide pour les ingénieurs de locomotive

pour arrêter le wagon à baggage au bon endroit vis-à-vis

du quai. |

|

Le long des quais des gares de VIA Rail. |

Aide pour les ingénieurs de locomotive

pour arrêter le wagon à baggage au bon endroit vis-à-vis

du quai. S'applique aux trains de type LRC. |

|

Le long des quais des gares de VIA Rail. |

Aide pour les ingénieurs de locomotive

pour arrêter la voiture des passagers au bon endroit vis-à-vis

du quai. Le chiffre correspond au nombre de wagons derrière la locomotive.

Le "L" indique "long" wagon. |

|

Le long des quais des gares de VIA Rail. |

Aide pour les ingénieurs de locomotive

pour arrêter la voiture des passagers au bon endroit vis-à-vis

du quai. Le chiffre correspond au nombre de wagons derrière la locomotive.

S'applique au trains de type LRC. |

|

Au sommet des mécanismes

d'aiguillage entièrement manuels. |

Indique que l'aiguillage est

en position normale (orientée pour l'itinéraire principale).

On retrouve ce type de cible sur les aiguillages de voie principale et de

voie secondaire. |

|

Au sommet des mécanismes d'aiguillage

entièrement manuels. |

Indique que l'aiguillage est en position renversée

(orientée pour l'itinéraire dévié). On retrouve

ce type de cible sur les aiguillages de voie principale. |

|

Au sommet des mécanismes

d'aiguillage entièrement manuels. |

Indique que l'aiguillage est

en position renversée (orientée pour l'itinéraire dévié).

On retrouve ce type de cible sur les aiguillages de voie secondaire. |

|

Au sommet des mécanismes

d'aiguillage semi-automatique (au ras du sol). |

Indique que l'aiguillage est

en position normale (orientée pour l'itinéraire principale). |

|

Au sommet des mécanismes

d'aiguillage semi-automatique (au ras du sol). |

Indique que l'aiguillage est

en position renversée (orientée pour l'itinéraire dévié). |

| Representation |

Where the signal is usually found |

What the signal means |

Black name on white background |

|

Along the right-of-way, various locations |

Name of the station. Nota: In the world of trains,

the word station means two things: for the public, it's the building where

the passengers waits for the train. For the rail employees, it's simply

a location along the right-of-way. It could be a siding, a junction, etc... |

|

|

The plate "A" means absolute. The signal

to the left is, whitout any plate, a "stop and proceed at restricted

speed" signal. A train can stop and then proceed at this signal. By

adding a plate "A" on the mast, the signal become an "absolute"

signal, which means the train must stop and stay stopped, until the lights

gives a more favorable indication. The train must do an "absolute stop". |

|

|

The plate "R" means restricted. The signal

to the left is, whitout any plate, a "stop and proceed at restricted

speed" signal. A train can stop and then proceed at this signal. By

adding a plate "R" on the mast, the signal become a "restricted"

signal, which means the train can proceed at restricted speed (15 mi/h)

unless the lights gives a more favorable indication. Some compagnies has

decided that it is useless to tell the train to stop before proceeding.

They added systematically the plate "R" to all signals who can

display a "stop and proceed" indication. |

|

|

The plate "G" means grade. The signal to

the left is, whitout any plate, a "stop and proceed at restricted speed"

signal. A train can stop and then proceed at this signal. By adding a plate

"G" on the mast, the signal become a "grade" signal,

which means the train can proceed at restricted speed (15 mi/h), because

of the steep grade ahead unless the lights gives a more favorable indication.

The signal is used on very steep block, where heavy train can have trouble

to stop and start again when climbing a grade. And because of the slow speed,

they can stop quickly if needed. |

|

|

When modifications are done to the track to

allow greater speeds, some signals must be able to display a "limited

speed" (45 mi/h). Instead of doing costly modifications to the electronic

of the signal, railways simply add a plate "L". This indicate

to the train a limited speed. But the "stop and proceed" indication

as shown on the signal to the left is not affected by this plate. |

|

|

The "DV" plate is relativly new. You can

find it mainly on dwarf signal, at the exit of a siding, but also on regular

mast. "DV" is used for deviation. It give the permission to a

train to exit the siding at 25 mi/h instead of the 15 mi/h prescribe by

the laws. |

|

|

The "SPS" plate is a very old one, not really

used today. His meaning is "Special Protection Signal". It was

used to protect train at a station. If a train wanted to pass the signal

when red, the train must had a flagman walking in front of the train

on the track to protect the movement. |

|

Along the right-of-way |

Mile post (MP) signal. Shows the number of miles since

the beginning of the subdivision. Some subdivisions may have been there

from over 150 years. If parts of the subdivision are not used anymore, the

tracks may have been removed. In this case, MP are not renumbered. It is

frequent that the MP 0.0 doesn't exist for a subdivision for that reason. |

|

Along the right-of-way, each side of a grade crossing. |

Tell the locomotive engineer to use his whistle

to cross the crossing. The whistle sequence is always the same:

Long

Long

Short

Long

The last long blast must be maintained until the

train is occupaying the crossing. |

|

Along the right-of-way, each side of a grade

crossing, mostly in urban zones. |

Instruct the engineer to NOT use his whistle at

grade crossing, except in emergency case.

Railway compagnies install this sign only on the

demand from cities. The cities must accept all liability related to accident

at this grade crossing. The crossing must have strict standards, such as

the installation of gates. |

|

Along the right-of-way, an hundred of feet before

reduced clearance between the rail, in the way of flanges. |

Notice the train crew operating a locomitve or a railway

equipped with a flanger (or snow scraper. A device design to remove ice

and snow from the path of wheel flange) about reduced clearance because

something between the tracks, such a turnout frog, guard rail, etc... Normally

used on CN. |

|

Along the right-of-way, an hundred of feet before

reduced clearance between the rail, in the way of flanges. |

Notice the train crew operating a locomitve or a railway

equipped with a flanger (or snow scraper. A device design to remove ice

and snow from the path of wheel flange) about reduced clearance because

something between the tracks, such a turnout frog, guard rail, etc... Normally

used on CP. |

|

Along the right-of-way, an hundred of feet before

reduced clearance. |

Notice the snowplow crew about reduced clearance

caused by something on the left side of the track. The snowplow operator

must lift his left blade. |

|

Along the right-of-way, an hundred of feet before

reduced clearance. |

Notice the snowplow crew about reduced clearance

caused by something on the right side of the track. The snowplow operator

must lift his right blade. |

|

Along the right-of-way, an hundred of feet before

reduced clearance. |

Notice the snowplow crew about reduced clearance

caused by something on both sides of the track. The snowplow operator must

lift his two blades. |

|

Along the right-of-way, an hundred of feet before

reduced clearance. |

Notice the train crew about reduced clearance

because of a post, a building or any other thing near the track.

Any employee standing on car or locomotive ladder,

and snowplow must watch carefully for these signs. |

|

Along the right-of-way, at the exit of a siding or

a yard. |

Indicate the presence of a derail on the track. A

derail is a device installed to derail any unauthorized movements running

toward the main line. It can be controlled locally or remotly be the dispatcher

(RTC). |

|

Along the right-of-way, at the exit of a siding

or a yard. |

Indicate the presence of a derail (under an

exception in the timetable) on the track. A derail is a device installed

to derail any unauthorized movements running toward the main line. It can

be controlled locally or remotly be the dispatcher (RTC). |

|

Along the right-of-way before a grade crossing

OR

between the rails at the end of the track. |

Tell the train to do a complete stop before proceeding

thru the crossing. In some cases, the timetable may ask for a signalman

on the road to protect the train from road traffic.

If placed between the rails, indicate the end of

the tracks. |

|

Between the rails at the end of the track. |

Placed between the rails, indicate the end of the

tracks. Normally used on CP. |

|

Between the rails. |

This sign indicate the presence of rolling parked

on the track. The rolling stock may be coupled or moved, to protect employee

working on it. The only person allowed to remove the blue flag is the person

who installed it. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This sign is used to give

a warning of one mile to the engineer about a controled signal not equipped

with an advance detection system. The engineer must reduce his speed and

be prepare to stop if the signal is red. |

|

Along the right-of-way, on main line. |

Indicate a hot box (hot axle) detector in onre

mile. When the train has passed over the detector, the machine broadcast

the result of the exam on the stand by channel. The message is:

"(Railway) detector, (Subdivision), (MP),

(Alert), (Speed in mi/h)".

Example: "CN detector, Drummondville, six-two,

no alarm, three-seven".

(the sentence may vary depending of the manufacturer

and the railway) |

|

Along the right-of-way. |

Indicate the beginning of the Centralized traffic

Control zone. The train must ask the permission to the dispatcher (RTC)

before entering the zone. Often see with "end of OCS territory"

sign. |

|

Along the right-of-way. |

Indicate the end of the Centralized traffic Control

zone. Often see with "beginning of OCS territory" sign. |

|

Along the right-of-way. |

Indicate the beginning

of an Occupancy Control System (OCS) territory. An OCS territory is a subdivision

(or part of it) not controled by semaphores OR controled by automatic signaling,

without the help of dispatcher. This sign is often see with "end of

CTC territory" sign. |

|

Along the right-of-way. |

Indicate the end of an Occupancy Control System (OCS)

territory. An OCS territory is a subdivision (or part of it) not controled

by semaphores OR controled by automatic signaling, without the help of dispatcher.

This sign is often see with "beginning of CTC territory" sign. |

|

Along the right-of-way, on a non-permanent support. |

Sign placed 3000 yards before the beginning of a work

zone. The train must contact the foreman in charge before proceeding thru

the zone. The foreman in charge must have a TOP (Track Occupancy Permit)

and apply rule 42 of the Canadian Railway Operating Rules book. |

|

Along the right-of-way, on a non-permanent support

or

between the rails. |

Sign placed 200 yards before the beginning of a

work zone. The train must contact the foreman in charge before proceeding

thru the zone. The foreman in charge must have a TOP (Track Occupancy Permit)

and apply rule 42 of the Canadian Railway Operating Rules book.

The sign can also be placed between the rails.

In this case, no movement can proceed and the rule 40 is applyied. |

|

Along the right-of-way, on a non-permanent support. |

Sign placed 3000 yards before the beginning of a work

zone. The train must reduce his speed before proceeding thru the zone. The

foreman in charge must have a TOP (Track Occupancy Permit) and apply rule

43 of the Canadian Railway Operating Rules book. |

|

Along the right-of-way, on a non-permanent support. |

Sign placed 200 yards before the beginning of a work

zone. The train must reduce his speed before proceeding thru the zone. The

foreman in charge must have a TOP (Track Occupancy Permit) and apply rule

43 of the Canadian Railway Operating Rules book. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate the presence of a track circuit

controlling a crossing. If a train is doing switch and don't want to cross

the road, it must stop before this sign to avoid the crossing system working

without necessity. |

|

Along the right-of-way, at the exit of a siding

or near a switch. |

This sign indicate the presence of a track circuit.

The track circuit control the block in a CTC or ABS system. The train can

not go over this point if he has not obtained the permission of the dispatcher

to enter the controlled territory. |

|

Along the right-of-way, at the entrance of a

siding or near a switch. |

This sign indicate the presence of a track circuit.

The track circuit control the block in a CTC or ABS system. The train must

advise the dispatcher that he is leaving the controlled territory, because

the train will disappear on the dispatcher's screen. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate the end of the track designed

as the main track. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced sign of reduced speed. The sign

indicate the begining of a reduced speed du to a sharp curve, as exemple.

The back of the sign is often the end of reduced speed zone (under).

Normally used on CN. |

|

Along the right-of-way. |

End of reduced speed zone sign. The sign

indicate the end of a reduced speed du to a sharp curve, as exemple. The

back of the sign is often the begining of reduced speed zone (above).

Normally used on CN. |

|

Along the right-of-way. |

End of reduced speed zone sign. The sign indicate

the end of a reduced speed du to a sharp curve, as exemple. Normally used

on CP. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced sign of reduced speed. This sign apply

only to high speed train (like LRCs). The sign indicate the begining of

a reduced speed du to a sharp curve, as exemple. The back of the sign is

often the end of reduced speed zone (under). CP indicate with a number the

speed limit. |

|

Along the right-of-way. |

End of reduced speed zone sign. This sign apply

only to high speed train (like LRCs). The sign indicate the end of a reduced

speed du to a sharp curve, as exemple. The back of the sign is often the

begining of reduced speed zone (above). |

|

Along the right-of-way. |

Advanced speed limit sign. This sign is placed

3000 yards before the speed limit zone. This sign doesn't exist in territory

where there is only one speed limit applicable or when the speed limit is

below 30 mi/h. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced speed limit sign. This sign is placed

at the beginning of the speed limit zone. This sign doesn't exist in territory

where there is only one speed limit applicable or when the speed limit is

below 30 mi/h. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced speed limit sign. The upper number

is the speed limit for passenger trains. The lower one is for freight trains.

This sign is placed 3000 yards before the speed limit zone. This sign doesn't

exist in territory where there is only one speed limit applicable or when

the speed limit is below 30 mi/h. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced speed limit sign. The upper number

is the speed limit for passenger trains. The lower one is for freight trains.This

sign is placed at the beginning of the speed limit zone. This sign doesn't

exist in territory where there is only one speed limit applicable or when

the speed limit is below 30 mi/h. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced speed limit sign. This sign apply only

to LRC trains. This sign is placed 3000 yards before the speed limit zone.

This sign doesn't exist in territory where there is only one speed limit

applicable or when the speed limit is below 30 mi/h. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced speed limit sign. This sign apply only

to LRC trains.This sign is placed at the beginning of the speed limit zone.

This sign doesn't exist in territory where there is only one speed limit

applicable or when the speed limit is below 30 mi/h. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate that no railcar are allowed

beyond this point. Often see on garage track. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate that no locomotive are allowed

beyond this point. Often see on private spur and unsafe private bridge. |

|

Along the right-of-way. |

Beginning of the measured mile. The sign

help the locomotive engineer to calibrate his mileage counter. Used with

this sign under.

Normally used on CN. |

|

Along the right-of-way. |

End of the measured mile. The sign help the

locomotive engineer to calibrate his mileage counter. Used with this sign

above.

Normally used on CN. |

|

Along the right-of-way. |

Beginning of the measured mile. The sign help

the locomotive engineer to calibrate his mileage counter. Used with this

sign under. Normally used on CP. |

|

Along the right-of-way. |

End of the measured mile. The sign help the

locomotive engineer to calibrate his mileage counter. Used with this sign

above. Normally used on CP. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This sign is used

to give a warning of mile of interlocking and such thing. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This sign is used

to give a warning of mile of a station. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This sign is used

to give a warning of mile in the change of the control method. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This sign is used to give

a warning of 1 mile before a signaled interlocking in a non-signaled territory. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This

sign is used to give a warning of 1 mile before cautionary limit. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate the beginning

of a cautionary limit. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This

sign is used to give a warning of 1 mile before yard limit. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate the beginning

of a yard limit. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate the boundary

of a switching zone. The sign face the train leaving the zone. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This

sign is used to give a warning of 1 mile before a permanent Track Occupancy

Permit (TOP). |

|

Along the right-of-way. |

This sign is used to mark the

beginning of a permanent Track Occupancy Permit (TOP). |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This

sign is used to give a warning of 1 mile before a non-interlocked railway

crossing at grade. Train must expect s stop. Normally used on CP. |

|

Along the right-of-way. |

Advanced one mile warning. This

sign is used to give a warning of 1 mile before a non-interlocked draw bridge.

Train must expect s stop. Normally used on CP. |

|

Along the right-of-way. |

This sign give clearance warning and is reserved for

the use of CN's TEST car. A TEST car is a special car used to check

the rails. |

|

Along the right-of-way, near a spring switch. |

This sign indicate the presence of a spring

switch. |

|

Along the right-of-way. |

This sign indicate a broken

rail over which the trains may continu his route at very slow speed. |

|

Along the right-of-way, adjacent

to a designated switch named in the timetable. |

Show the location of designated

switch. |

|

Along the right-of-way adjacent

to a lubricator device. |

Indicate to snow plow operator

the presence of a lubricator device. |

|

Along the right-of-way. |

Indicate the beginning of another

railway company. Normally used on CP. |

|

Along the right-of-way, 200

feet in advance of a track with overhead wires. |

Tell

the crane operator to watch for overhead wires. The number indicate the

number of wire. |

|

Along the plateform of VIA Rail station. |

This sign help the locomotive engineer to spot

the bagage car in front of the right spot on the plateform. |

|

Along the plateform of VIA Rail station. |

This sign help the locomotive engineer to spot

the bagage car in front of the right spot on the plateform. |

|

Along the plateform of VIA Rail station. |

This sign help the locomotive engineer to spot

the passenger car in front of the right spot on the plateform. The number

shows the number of car behing the locomotive when the locomotive is in

front of the sign. |

|

Along the plateform of VIA Rail station. |

This sign help the locomotive engineer to spot

the passenger car in front of the right spot on the plateform. The number

shows the number of car behing the locomotive when the locomotive is in

front of the sign. |

|

At the top of a manual switch

stand. |

Tell

the train crew that the switch is ligned for the main line (the train is

not going to diverge). Main line and branchline switchs. |

|

At the top of a manual switch stand. |

Tell the train crew that the switch is ligned for

the other route (the train will diverge from the main line). Main line switchs. |

|

At the top of a manual switch

stand. |

Tell the train crew that the

switch is ligned for the other route (the train will diverge from the main

line). Branchline line switchs. |

|

At the top of a semi-automatic

switch stand (small stand near the ground). |

Tell the train crew that the

switch is ligned for the main line (the train is not going to diverge) |

|

At the top of a semi-automatic

switch stand (small stand near the ground). |

Tell the train crew that the

switch is ligned for the other route (the train will diverge from the main

line). |